|

||||||

|

||||||

|

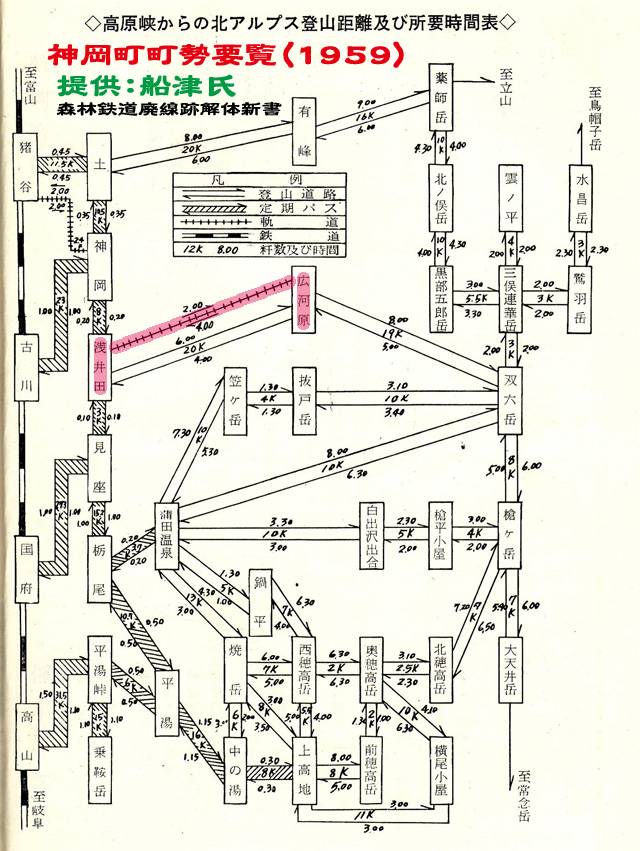

■ 古来から伝統の川狩りによって木材を搬出していた岐阜県吉城郡高原川流域に、神岡水電(株)が水力発電所のダムを建設することになったため、昭和初期に6年の工期と70万円余の工費を投じ、79人の死傷者を出しながら完成した「金木戸林道」は、当時の地域林業に新しい時代を開く難工事であった。

■ 吉城郡高原郷を管内にもつ大阪営林局船津営林署(後の名古屋営林局神岡営林署)の昭和初期の記録によれば、高原川流域における当時の年間出材量は約10万石であったが、昭和4年6月に神岡水電(株)が船津町(現神岡町)大字土の高原川に水力発電所用のダム建設計画を発表、昔から川一本に頼っていた木材の搬送は陸送に切り替えなければならなくなった。 ■ 船津営林署としても、いつかはそうなる時期が来ると予想していただけに、電力会社と話し合いを進める一方、陸送計画の立案に取りかかった。そして昭和5年7月、上宝村大字双六に仮貯木場を設置して既設の金木戸林道を阿曽布村大字浅井田まで延長し、ここに高原流域の笠谷・下佐谷・金木戸方面の木材を貯木する一方、国鉄高山線猪谷駅から船津まで敷かれていた神岡鉱山の鉱石運搬軌道を営林署の資金で浅井田貯木場まで約3km延長、同時に猪谷駅付近に貯木場を設けて、各国有林から浅井田に集めた木材を鉱石運搬軌道によって猪谷貯木場に運び、ここで公売して一部を貨車輸送しようという林道及び貯木場の建設計画を立てた。 ■ そこで各国有林にも新たに林道の開設が必要となり、双六から国有林33班の小川原合流点に至る幹線(延長1万8846m)及び中ノ俣支流(延長2450m)を総工費63万7334円で昭和6年から2年間で建設することになったが、電力会社との話し合いは予想以上に難航した。 ■ 営林署側も幾度か設計変更をしたうえ、ようやく昭和6年度に上宝村砂場〜中沢(3829m)、7年度に中沢〜金木戸(4225m)、中ノ俣〜終点(5400m)、中ノ俣支線(2450m)、8年度に金木戸〜中ノ俣(5329m)、9年度に砂場〜終点区間と順次着工して全線の軌道敷設及び橋梁架設が行われ、10年度には砂場〜浅井田貯木場(2861m)、11年度に前年の残りの3078m、その後、中ノ俣延長線(5000m)、打込谷線(3000m)なども着工したが、完成は当初計画よりも大幅に遅れ、総工費も69万4217円掛かった。 これらを総称して「金木戸林道(森林鉄道)」と言う。 ■ 高原川支流双六川の合流点より上流双六岳に至る地域を総称して双六谷と呼ぶ。この一帯にはいくつかの部落が点在し、平家の落人集落ともいわれている。優れた山岳美、渓谷美に恵まれた神秘的な自然環境を損わないようにするため、営林局側では設計や工事に細心の注意を払ったそうである。険しい地形のため、これまでは河川に近いところだけを伐採され、断崖絶壁や各部落から奥へはかろうじて歩けるだけの道が通じているだけで、搬出設備は皆無であった。 ■ そうした地域での営林署員の測量は大変な苦労を伴い、岩穴で雨露をしのいだり、テントを張ったりした。断崖から測量の助手人夫が谷川に転落死したりする事故にもめげず、雄大な自然環境を保全する設計と工事が進められたが、林道が完成するまでに工事犠牲者は死者8人、重軽傷者71人を数えた。足かけ8年にわたる予想以上の長期におよぶ難工事と多大な犠牲により、自然景観にマッチした立派な林道が今日に残された。 土と木と水と人と(KK濃飛展望社)より抜粋 |

||||||

|

||||||

| 序 六年ノ歳月ト五十余萬圓ノ工費トヲ投ジタ金木戸林道ガ竣工シタ。 工事ノ結果ヲ視ルト、勾配ヤ屈曲ガ屹立シタ岸壁ニ、ヨクアレダケニ無理ナシニ仕遂ケラレ、叉双六谷ノ風致ヲ破壊セズ却ツテ觀賞二役立ツタコトニ驚歎セシメラレ、全ク當事者ノ測量及工事上ノ苦心一通リデナク、實行者諸氏ノ練達セル技術二ヨツテ、完成セラレタルモノト感セシメラレル。 此難工事ヲ記念スルタメ、其の経過ノ大要ヲ録スルコトニシタ。今後ノ参考ニ資スルコトアラバ幸甚デアル。 大 阪 營 林 局 ※一部新字体を使用しています |

||||||

|

|

当サイトに掲載の画像・文章の無断複製及び転載、引用は固くお断り。

Copyright©2000-2016 Taro Bouzuiwa, All Rights Reserved. No reproduction or republication without written permission. |